HOME > 心を整える抜毛症ケア

心を整える抜毛症ケア

いつもの美容室として

おはようございます!

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

抜毛症について調べていると

改善

向き合う

プログラム

そんな言葉が並んでいて、少し気持ちが重くなることもあると思います。

ちゃんとやらなきゃいけない気がする

途中でやめたらいけない気がする

今の自分には、まだしんどい

そう感じるのは、とても自然なことです。

だからこそ、お伝えしたいことがあります。

hoppeは、抜毛症改善プログラムを受けなくても

通常メニューだけで、いつもの美容室として通っていただける場所です。

カットだけ

カラーだけ

ヘッドスパだけ

おしゃれを楽しみに来てもいいし、

ただ癒されに来るだけの日があっても大丈夫です。

抜毛症の話を無理にしなくてもいいですし、

こちらから踏み込んで聞くこともありません。

今日は静かに過ごしたい、という気持ちも大切にしています。

髪が少し整うだけで

鏡を見る気持ちがほんの少し変わったり

気分が軽くなったりする日もあります。

それだけでも、十分だと思っています。

実際、最初は

おしゃれ目的

気分転換

癒し目的

で通われている方も多いです。

通っているうちに

「今の状態を知りたいな」

「少し話してみようかな」

そう思えるタイミングが来たら、その時に教えてください。

もちろん、最後まで通常メニューだけで通われても構いません。

どちらが正解、ということもありません。

改善は、頑張る順番もスピードも人それぞれです。

hoppeは

頑張らせる場所ではなく

今のあなたのままで通っていい場所でありたいと思っています。

まずは、いつもの美容室として。

おしゃれを楽しんだり、癒されたり、

そんな感覚で気軽に使ってくださいね。

静かに、無理なく、

長く安心して通っていただけたら嬉しいです。

(hair hoppe)

2026年2月 4日 08:00

抜毛症改善プログラム

おはようございます!

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

――――――――――

抜毛症改善プログラムってどういうことをするの?

初めてこの言葉を見たとき、

「どんなことをするんだろう」

「自分にもできるのかな」

「本当に良くなるのかな」

そんな気持ちが浮かぶ方も多いと思います。

hoppeの抜毛症改善プログラムは、

抜毛という行動そのものだけを見るのではなく、

その背景にある心の動きや体の反応、日常の習慣まで含めて、一緒に整理していくプログラムです。

初回のカウンセリングでは、

なぜ抜毛症になってしまったのか

どんな場面や気持ちのときに抜いてしまいやすいのか

自分では当たり前になっていて気づきにくい思考や行動のクセ

そういった部分を、時間をかけて丁寧に紐解いていきます。

多くの方が

「理由なんて分からない」

「気づいたら抜いている」

「やめようと思うほど止まらない」

と感じています。

でも実際には、抜毛にはその人なりの流れやパターンがあります。

それは決して意志の弱さや性格の問題ではありません。

心や体が、何かを守ろうとして身につけた反応であることも多いのです。

なぜ抜かされてしまうのか。

その仕組みを理解していくことで、

「自分を責める気持ち」

「どうせ変われないという諦め」

が少しずつ和らいでいく方も少なくありません。

理解が深まった上で、

抜毛症とどう向き合っていくのか、

日本抜毛症改善協会独自の考え方や改善方法をお伝えします。

ただ方法を伝えるだけではなく、

生活リズムや性格、今の環境に合わせて、

実際に取り組める形に落とし込んでいくことを大切にしています。

「ちゃんとやらなきゃ」ではなく、

「今の自分にできることから」で大丈夫です。

そのために、途中でつまずいたり、不安になったりしたときも、一人で抱え込まないようにサポートしていきます。

抜毛症は、残念ながら、

たった一回の来店で改善するほど簡単なものではありません。

良くなったと思っても、環境や気持ちの変化で揺れ戻ることもあります。

hoppeでは、その現実を大切に考え、

一年間のプログラムを組んで取り組んでいます。

最初の半年間は、改善を目的とした改善コース。

抜毛の頻度や衝動を少しずつ減らしながら、

自分の状態を知り、安定して過ごせる時間を増やしていきます。

後半の半年間は、再発防止を目的とした再発防止コース。

一定期間抜かなくなった状態をゴールにするのですが、それだけでなく

「またつらくなったときにどう対処するか」

「同じことで自分を追い込まないためにどう考えるか」

そんな土台づくりを行っていきます。

焦らなくて大丈夫です。

人と比べなくても大丈夫です。

hoppeの抜毛症改善プログラムは、

改善だけで終わらせず、

その先も安心して過ごせるように、あなたと一緒に歩いていくサポートです。

(hair hoppe)

2026年2月 1日 09:00

ストレスの自覚がない

こんにちは。

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

抜毛症のご相談を受けていると、

「特にストレスはないと思います」

「毎日、普通に生活しています」

そう話してくださる方が本当に多いです。

決して嘘をついているわけでも、誤魔化しているわけでもなく、

その方自身が本当にそう感じているケースがほとんどです。

でも、少しずつ日常の話を聞いていくと、

無意識のうちに我慢を重ねていたり、

気を張り続けている状態が長く続いていることが見えてくることがあります。

ストレスという言葉から、

大きな出来事

強い不安

分かりやすい悩み

を想像しやすいですが、

実際のストレスはもっと静かで、目立たないことも多いです。

例えば、

ちゃんとしなきゃ、が口癖になっている

人に頼るより、自分で抱え込む方が楽だと感じている

気づくと周りの空気を優先している

自分の本音がよく分からなくなっている

こうした状態が続くと、

それが「普通」になり、

ストレスとして認識されなくなっていきます。

抜毛症は、

ストレスを強く感じている人だけが起こすものではありません。

むしろ、

感じないようにしてきた

考えないようにしてきた

頑張ることで乗り越えてきた

そんな方ほど、体や行動にサインが出やすいこともあります。

髪を抜いているとき、

無意識だったり

ぼーっとしていたり

少し落ち着く感覚があったり

それは、

心が一瞬ゆるむ時間を作ろうとしている状態とも言えます。

自分でも気づかないうちに、

ずっとアクセルを踏み続けてきた心が、

どこかでブレーキをかけたくなっているのかもしれません。

ここで大切なのは、

「ストレスを感じていない自分はおかしい」

「原因が分からないから改善できない」

と自分を追い込まないことです。

ストレスに気づけなかったのは、

それだけ頑張ってきたから。

感じないようにする必要がある環境で、

ちゃんと生きてきたから。

そう考えてみてもいいと思います。

抜毛症改善は、

無理に原因を掘り下げることではありません。

過去を分析しすぎる必要もありません。

まずは、

少し疲れているかもしれないな

最近、余裕がないかもしれないな

そんな小さな気づきで十分です。

今日は少し早く休もう

無理しない選択をしてみよう

嫌だなと思う気持ちを否定しないでみよう

そうした積み重ねが、

抜毛症改善の土台になっていきます。

ストレスの自覚がないことは、

弱さではありません。

それだけ踏ん張って、ここまで来た証拠です。

(hair hoppe)

2026年1月31日 11:00

先回りしない。それが一番の愛情

こんにちは

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

⸻

子どもが困りそうな顔をしていると、

つい先に声をかけてしまったり、

答えを示してあげたくなることはありませんか。

「こうした方がいいよ」

「それはやめておいた方がいい」

「前も失敗したでしょ」

どれも、子どもを思っての言葉です。

決して悪気があるわけではありません。

むしろ、

守りたい、傷ついてほしくない

という気持ちが強いお母さんほど、先回りしやすいのだと思います。

⸻

けれど、子どもにとって大切なのは、

「正解をもらうこと」よりも

「自分で選んだ経験」を積み重ねることです。

たとえそれが、

少し遠回りだったとしても

失敗に見える結果だったとしても

自分で考え、自分で決めたという体験は、

確実に子どもの中に残ります。

その積み重ねが、

「次はどうしよう」

「今度はこうしてみよう」

という力になっていきます。

⸻

見守るというのは、

何もしないことではありません。

不安を抱えながらも、

ぐっと言葉を飲み込むこと。

すぐに助けられる距離にいながら、

あえて手を出さないこと。

それは、とてもエネルギーのいる関わり方です。

だからこそ、

見守っているお母さんは、決して楽をしていません。

⸻

先回りされ続けた子どもは、

「失敗しないこと」が目的になりやすくなります。

一方で、見守られてきた子どもは、

「どう選ぶか」「どう立て直すか」を学んでいきます。

選択肢が増えるというのは、

単に道が多くなるという意味ではありません。

自分で考え、選び、修正できるからこそ、

人生に柔軟さが生まれるのです。

⸻

抜毛症や不安の強いお子さんの場合、

親御さんの心配は、より大きくなりがちです。

「これ以上苦しまないでほしい」

「もう傷ついてほしくない」

そう思えば思うほど、

先に整えてあげたくなるのは当然のことです。

でも、

子どもが自分の感情と向き合い、

自分のペースで選んでいくことが、

回復や安定につながるケースも多くあります。

⸻

見守ることは、放任ではありません。

信頼と安全があって、初めて成り立つ関わりです。

「失敗しても、ここに戻ってこられる」

「助けが必要な時は、ちゃんと手を差し伸べてもらえる」

その安心感があるから、

子どもは一歩外へ踏み出せます。

⸻

お母さんが全部決めなくてもいい。

完璧に支えなくてもいい。

先回りしないという選択は、

子どもを信じるという、

とても静かで、深い愛情です。

⸻

もし今、

「何もしない方がいいのかな」

「この距離感で合っているのかな」

そんな迷いがあるなら、

それはあなたが真剣に向き合っている証拠です。

迷いながら見守ることも、立派な関わり方です。

⸻

今日も、

お母さんは十分に頑張っています。

子どもが自分で選び、自分で進む力は、

あなたの“先回りしない愛情”の中で、

少しずつ育っています。

(hair hoppe)

2026年1月27日 22:00

誉めて認めて労う

こんにちは。

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、前に進むきっかけになれば嬉しいです。

抜毛症の方とお話ししていると、

共通して感じることがあります。

それは自分にだけものすごく厳しい ということ。

できなかった日

抜いてしまった日

気持ちが落ちた日

そんな日は、

自分を責める言葉ばかりが頭に浮かびます。

でも、本当はこう考えてほしいのです

今日ここまで生きてきたあなたは、

ちゃんと起きて

なんとか一日を過ごして

それでも「良くなりたい」と思っている

それだけで、

十分すぎるほど頑張っています。

まずは

誉めて

認めて

労う

この順番を、思い出してください。

「誉める」は、できたことを探すこと

大きな成果はいりません。

今日は抜く回数が少し少なかった

気づいて手を止められた

今日は何も考えずに休めた

それで十分です。

できなかったことより、

できたことを一つだけ見る。

それが「誉める」という行為です。

「認める」は、今の自分を否定しないこと

抜毛症がある自分

弱っている自分

うまくいかない自分

全部含めて、

「今はこういう時期なんだな」

と認めてあげてください。

治そう

変えよう

正そう

と急がなくて大丈夫です。

認めるだけで、心は少し緩みます。

「労う」は、もう十分頑張ったと伝えること

あなたはこれまで、

我慢して

隠して

気を張って

誰にも分からないところで

ずっと戦ってきました。

だからこそ、

こう声をかけてあげてください。

「よくここまで耐えてきたね」

「しんどかったよね」

「もう少し力を抜いていいよ」

労う言葉は、

抜毛症改善の土台になります。

抜毛症は「ダメな自分の証明」ではありません

抜毛症は、

あなたが弱いから起きたのではありません。

一生懸命生きてきた結果、

心が限界を知らせてくれただけ。

だから改善の近道は、

自分を追い込むことではなく、

自分の味方になること

自分に優しくすること

そこから始まります。

今日、何もできなかったとしても大丈夫。

このブログを

ここまで読んだあなたは、

もう自分を大切にしようとしている人 です。

まずは今日一日、

自分に向かってこう言ってあげてください。

「私、よくやってる」

それが、

抜毛症改善の確かな一歩です。

(hair hoppe)

2026年1月18日 10:00

「0か100じゃなくていい」

私たちは、もう少し自分にやさしくていい

抜毛症と“自分をジャッジしすぎてしまう心”の話

⸻

こんにちは。

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの心を、

ほんの少しでもゆるめる時間になれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、

正しい理解とケアを大切にしながら、

その人らしく過ごせる毎日をサポートしています。

⸻

抜毛症は「抜く・抜かない」だけの問題じゃない

抜毛症のご相談を受けていると、

よくこんなお話を聞きます。

• 抜かなかった日は安心できる

• 抜いてしまった日は、気持ちが一気に沈む

でも、もう少し丁寧にお話を聞いていくと、

多くの方がこう感じていることに気づきます。

「私、日常のいろんなことを厳しく判断しているかもしれません」

⸻

私たちは、知らないうちに自分を採点している

たとえば、こんなふうに。

• ちゃんとできた → よかった

• できなかった → ダメ

• 元気でいられた → OK

• 落ち込んだ → いけない

• 頑張れた → 価値がある

• 休みたくなった → 甘えかも

誰かに言われたわけじゃなくても、

自分の中で静かに、ずっと採点が続いている。

それは決して悪いことではなくて、

一生懸命生きてきた証でもあります。

⸻

ジャッジが多いと、心は休む場所を失ってしまう

ただ、この採点が続きすぎると、

心はずっと緊張したままになります。

「ちゃんとしていなきゃ」

「崩れちゃいけない」

「弱い自分は見せちゃいけない」

そうやって踏ん張り続けた先で、

ふっと力が抜ける瞬間に起きるのが、抜毛であることも少なくありません。

⸻

抜毛は、あなたを責めるための行動じゃない

抜いてしまったあと、

「またやってしまった」と自分を責めてしまう方は多いです。

でも、見方を変えると、

抜毛はあなたが限界まで頑張ってきたサイン

であることがとても多いのです。

抜毛は「ダメな証拠」ではなく、

「もう少し休んでいいよ」という、心からのメッセージ。

⸻

0か100じゃなくて、グラデーションでいい

抜毛症は、ある日突然ゼロになるものではありません。

• 抜く時間が少し短くなった

• 抜く前に気づけた瞬間があった

• 抜いても、前より立て直しが早かった

• 自分を責める時間が減ってきた

これらはすべて、同じ回復の流れの中にあります。

10点の日も、20点の日も、ちゃんと意味がある。

グラデーションで良くなっていく、それでいいんです。

⸻

今日、ひとつだけ意識してみてほしいこと

もし余裕があれば、今日こんなふうにしてみてください。

「良い・悪い」をつける前に、

「そうだったんだね」と事実だけを見る

• 抜いた → そうだったんだね

• 疲れた → それだけ頑張ってたんだね

• モヤモヤした → 何か感じることがあったんだね

それだけで、心は少しずつ安心を覚えていきます。

⸻

ひとりでやさしくなるのは、難しくて当然

長い間、自分を律して生きてきた人ほど、

急にやさしくするのは難しいものです。

だからこそ、ひとりで抱えなくて大丈夫です。

一緒に整理しながら、

「責めなくてもいい理由」を見つけていけたらと思っています。

あなたは、

もう十分がんばってきました。

(hair hoppe)

2026年1月 8日 13:00

新年のご挨拶|抜毛症と向き合うあなたへ

こんにちは。

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

⸻

新年のご挨拶|抜毛症と向き合うあなたへ

あけましておめでとうございます。

新しい一年が始まりましたね。

年が変わると、

「今年こそは抜かないようにしなきゃ」

「もう繰り返したくない」

そんな思いが自然と湧いてくる方も多いと思います。

でも、抜毛症の改善において大切なのは

“強い決意”や“完璧な目標”ではありません。

抜いてしまった自分を責めないこと

できなかった日より、できた瞬間に目を向けること

「ゼロか100か」で考えないこと

この積み重ねが、結果的に回復を早めてくれます。

これまで多くの方をサポートしてきて感じるのは、

回復のスタートはいつも

「自分を責めるのをやめたとき」です。

新年だからといって、無理に変わろうとしなくて大丈夫です。

昨日と同じ自分でも、少し違う選択ができたら、それで十分。

今年もhoppeは、

「抜毛症を無理に消そうとする場所」ではなく

「安心して自分と向き合える場所」であり続けます。

この一年が、あなたにとって

少しずつ心が軽くなる一年になりますように。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

(hair hoppe)

2026年1月 5日 14:00

抜毛症は「悪者」?

抜毛症が「悪者」にされ続ける本当の理由

こんにちは。

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、

前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、

正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

抜毛症は、いつも「なくすべきもの」として扱われてきた

抜毛症について調べると、

多くの場合こんな言葉が並びます。

• やめる方法

• 防ぐ対策

• 我慢するコツ

• クセを断ち切る

まるで

存在してはいけない行動

のように扱われています。

でも、

ここに大きな落とし穴があります。

抜毛症は「原因」ではなく「結果」

抜毛症は、

突然現れた敵ではありません。

長い時間をかけて積み重なった

**心と神経の負担の“結果”**です。

• 自分の感情を後回しにしてきた

• 無理を無理と認められなかった

• 頑張ることでしか価値を感じられなかった

その状態が続いた末に、

心が選んだ生存戦略。

それが抜毛症です。

人は「原因」を見るより「悪者」を作りたがる

心理的に人は、

複雑な構造を理解するよりも、

• 分かりやすい敵

• 排除すべき行動

• 直せばいい問題

を作った方が楽です。

「抜毛症さえなくなれば楽になる」

そう考える方が、

現実と向き合わずに済みます。

抜毛症を悪者にすると、何が起きるのか

抜毛症を悪者にすればするほど、

起きることがあります。

• 自分を責める

• 隠す

• 恥じる

• 誰にも相談できなくなる

すると心は、

さらに孤立します。

皮肉なことに、

抜毛症を否定するほど、抜毛症は強くなる。

これは多くの依存や症状に共通する構造です。

抜毛症は「守ってきた証拠」でもある

厳しい言い方かもしれませんが、

抜毛症は、

あなたが壊れずに生きてきた証拠

でもあります。

• 本音を飲み込んでも

• 限界を超えても

• 誰にも弱音を吐けなくても

それでも生きるために、

心が選んだ方法。

だからこそ、

いきなり取り上げようとすると、

心は強く抵抗します。

本当の問題は「抜毛症」ではない

本当の問題は、

抜毛症そのものではありません。

• 自分の感覚を信じられなくなったこと

• 自分を後回しにする癖が染みついたこと

• 安心できる場所がなかったこと

抜毛症は、

それらを知らせるサインです。

抜毛症が役目を終える瞬間

抜毛症は、

一生続くものではありません。

• 安心していいと脳が感じたとき

• 自分を守る選択ができるようになったとき

• 無理をしなくても大丈夫だと分かったとき

その役目は、

自然と終わり始めます。

無理に追い出す必要はありません。

今日のあなたへ

もしあなたが

「抜毛症さえなければ」

と思っているなら、

少しだけ視点を変えてみてください。

抜毛症は、

あなたを苦しめる敵ではなく、

これまでを生き延びるための手段だった。

そこに気づいたとき、

回復は静かに始まります。

※ 当相談では、愛知・岐阜・三重・静岡など

東海エリアだけでなく多くのご相談をいただいています。

お住まいの地域に関係なくご利用いただけます。

お悩みの状況や、今感じていることを自由にお書きください。

初めての方でも書ける範囲で大丈夫です。

【抜毛症の方専用】お問い合わせフォーム

よりお問い合わせください。

(hair hoppe)

2025年12月22日 19:00

「ちゃんとしてきた人」ほど長引く

こんにちは。

日本抜毛症改善協会認定講師カウンセラーの岩井です。

このブログが、抜毛症で悩むあなたの気持ちを少しでも軽くし、

前に進むきっかけになれば嬉しいです。

hoppeでは「抜毛症改善プログラム」を通して、

正しい理解とケアを大切にしながら、お洒落を楽しむサポートをしています。

抜毛症改善プログラムを受けずに、通常メニューでのご来店も可能です。

完全個室をご用意していますので、安心してご相談くださいね。

(抜毛症の方の施術は、通常メニュー・抜毛症改善プログラムともに岩井が担当いたします。)

抜毛症が長く続く人ほど「ちゃんとしてきた人」

大人の抜毛症の方とお話ししていると、

ある共通点があります。

それは

サボってきた人ではなく、頑張ってきた人だということ。

• 期待に応えようとしてきた

• 迷惑をかけないようにしてきた

• 自分の感情より、役割を優先してきた

周りから見れば

「真面目」「責任感が強い」「しっかり者」。

でもその裏で、

自分の本音だけが、ずっと置き去りになってきました。

心理的に見る「自分を裏切る」という行為

「自分を裏切る」と聞くと、

大げさに感じるかもしれません。

でも実際は、とても日常的です。

• 本当は疲れているのに「まだ大丈夫」と言う

• 嫌だと感じたのに「気のせい」と流す

• 無理だと思っても「やらなきゃ」と動く

こうした小さな選択が積み重なると、

心の中にある感覚が生まれます。

「私の気持ちは、後回しにされるもの」

脳は「安全」を別の方法で確保し始める

人の脳にとって一番の安全は、

自分の感覚が尊重されることです。

それが長く叶わないと、

脳は別の形で安心を得ようとします。

• 単調で

• 繰り返しがあり

• 予測可能で

• 一瞬でも感覚が静まるもの

抜毛症は、

この条件をすべて満たしています。

だからやめたいのに、

手が伸びてしまう。

それは意志の問題ではなく、

神経の自己防衛反応です。

抜毛を責めるほど、回復は遠ざかる

「またやってしまった」

「何年も変われない自分が嫌だ」

そう思うほど、

心はさらに緊張し、

脳はより強い安心を求めます。

結果として

抜毛 → 罪悪感 → 緊張 → 抜毛

というループが完成します。

ここで必要なのは、

気合いでも根性でもありません。

回復の入り口は「自分を信じ直すこと」

自分を信じるとは、

完璧になることではありません。

• 疲れていると認める

• 無理な日は無理だと判断する

• 自分の感覚を、否定せず受け取る

そして

その判断通りに行動する。

これが

「自分との約束を守る」

ということです。

小さな一致が、神経を落ち着かせる

思っていること

感じていること

行動していること

この3つが一致すると、

脳は「安全だ」と判断します。

この安全感が増えるほど、

抜毛に頼る必要は

少しずつ減っていきます。

今日のあなたへ

もし今、

「頑張ってきたのに報われない」

そう感じているなら、

それはあなたが弱いからではありません。

自分を後回しにしすぎただけです。

今日ひとつだけ、

自分の感覚を優先する選択をしてみてください。

それが、

抜毛症改善の

とても大切な一歩になります。

※ 当相談では、愛知・岐阜・三重・静岡など

東海エリアだけでなく多くのご相談をいただいています。

お住まいの地域に関係なくご利用いただけます。

お悩みの状況や、今感じていることを自由にお書きください。

初めての方でも書ける範囲で大丈夫です。

【抜毛症の方専用】お問い合わせフォーム

よりお問い合わせください。

(hair hoppe)

2025年12月18日 11:00

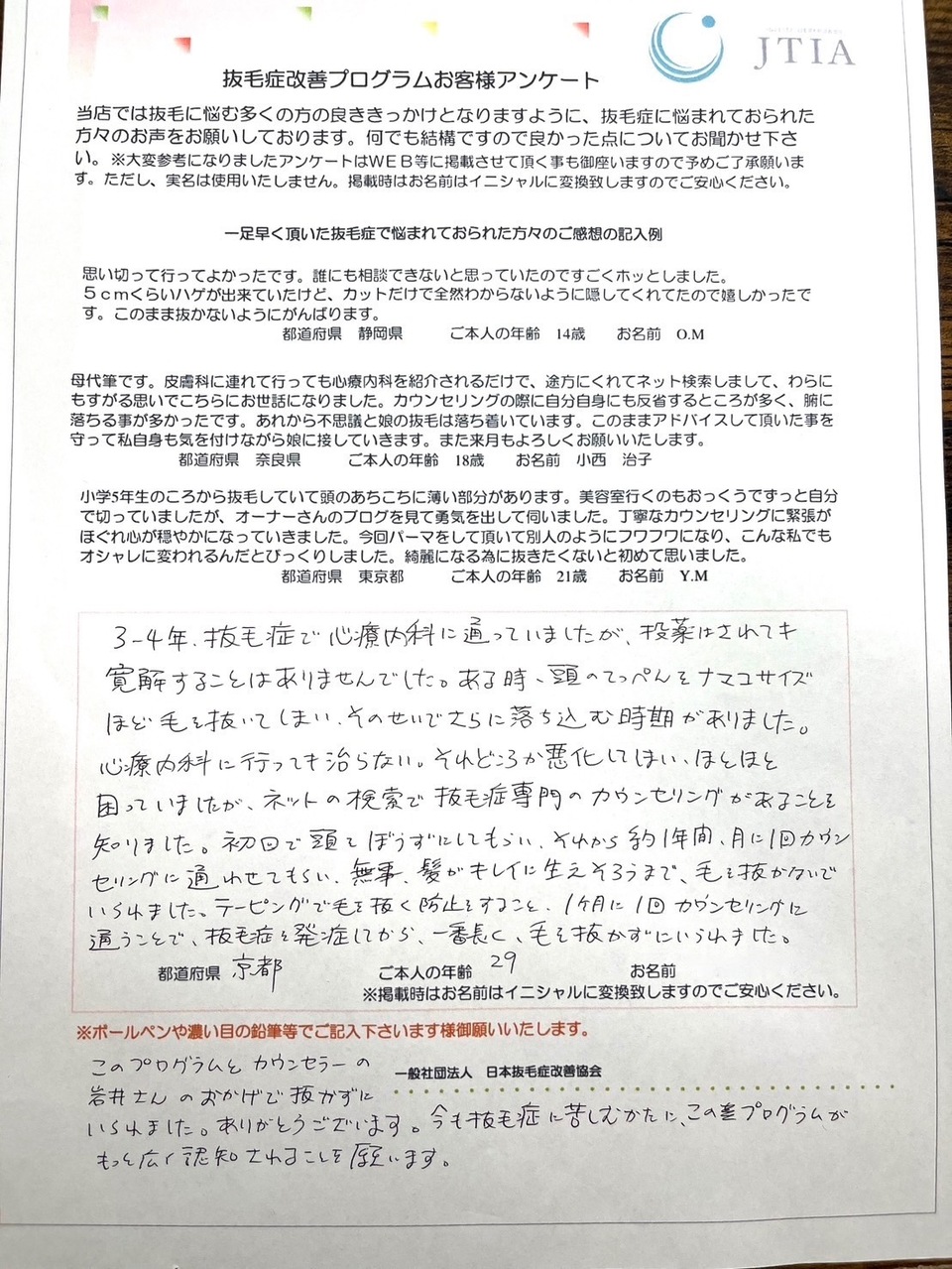

大人抜毛症を克服!

抜毛症改善プログラムを受けた方の体験談

(hair hoppe)

2025年12月15日 22:46